近日,大连化物所质谱与快速检测中心(102组群)研发了一种离子漏斗集成光电离源(IFPI),并首次提出基于射频幅值调控的双模式电离策略。该技术攻克了高气压(~1000 Pa)光电离源中离子传输效率低与光子能量受限的双重难题,将挥发性有机物(VOCs)的检测灵敏度提升了10倍以上,拓宽了光电离技术在环境健康与公共安全等领域中的应用范围。

光电离(PI)技术因其非破坏性和高灵敏度等优势,已成为环境污染物、人体呼出气等复杂基质中VOCs分析的重要手段。本研究团队前期已研发了众多基于高气压光电离源(Anal. Chem., 2016;Anal. Chem., 2021)和试剂辅助光电离源(Anal. Chem., 2023)来提高电离效率,扩大可检测化合物范围的新方法。然而,光电离源的应用仍受到光子能量和高气压条件下离子传输效率低的限制。

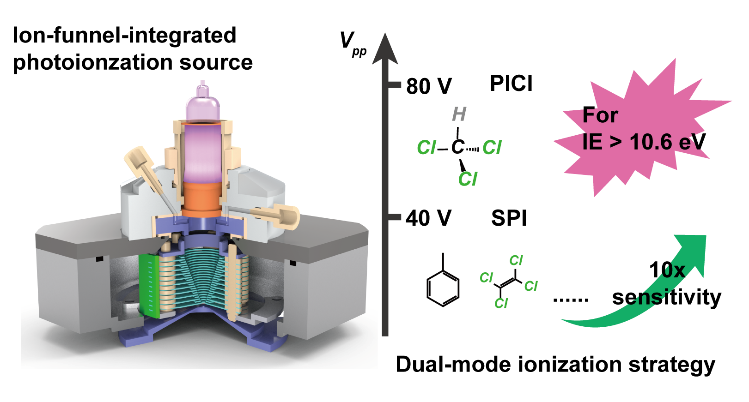

为此,在本工作中,团队在系统研究了射频幅值(Vpp)对离子传输效率和电离过程的影响后,提出了一种基于Vpp调控的双模式电离策略。在低幅值模式(Vpp =40V)下,离子漏斗的聚焦性能使单光子电离的灵敏度提高10倍以上。在高幅值模式(Vpp =80V)下,利用O2+的电荷转移反应,克服了光子能量的限制,实现了对具有更高电离能化合物的高灵敏度检测。经过测试,结合IFPI源的飞行时间质谱对11种VOC的检测限可达2.3-32.5 pptv。另外,通过对实验室内空气90小时的连续监测和室内游泳池附近三氯甲烷的空间分布分析,证明了该技术在环境健康和公共安全领域的实用性。

相关研究以“Photoionization/Photoinduced Chemical Ionization Source Based on Radio Frequency Amplitude Modulation on an Ion Funnel”为题,于近日发表在Journal of the American Society for Mass Spectrometry上。该工作的第一作者是我所博士研究生樊志刚,通讯作者是我所蒋吉春副研究员、花磊研究员和李海洋研究员。上述工作得到了国家自然科学基金、中国科学院B类先导专项、中国科学院科研仪器设备研制等项目的资助。

原文链接:

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jasms.5c00189?ref=PDF